今回は是非とも、病棟看護師や訪問看護師の方に知っていただきたいPICS(集中治療後症候群)についてです。

PICS=患者のQOLを低下させます。看護師としてはなんとか予防していきたいものですよね。皆さんが日々の看護をする中で、このような経験や疑問はありませんか?

キャン子

キャン子なんかICUから戻った患者さんの

・ADL悪くなってる?

・認知機能低下してる?

・表情が暗い?

急性期病院から退院した患者さん

・前となんか違う?

クリティカル領域の認定看護師をしている

キャンタマが、キャン子ちゃんの疑問を解決するよ!

・PICS(集中治療後症候群)について

・PICS-Fについて

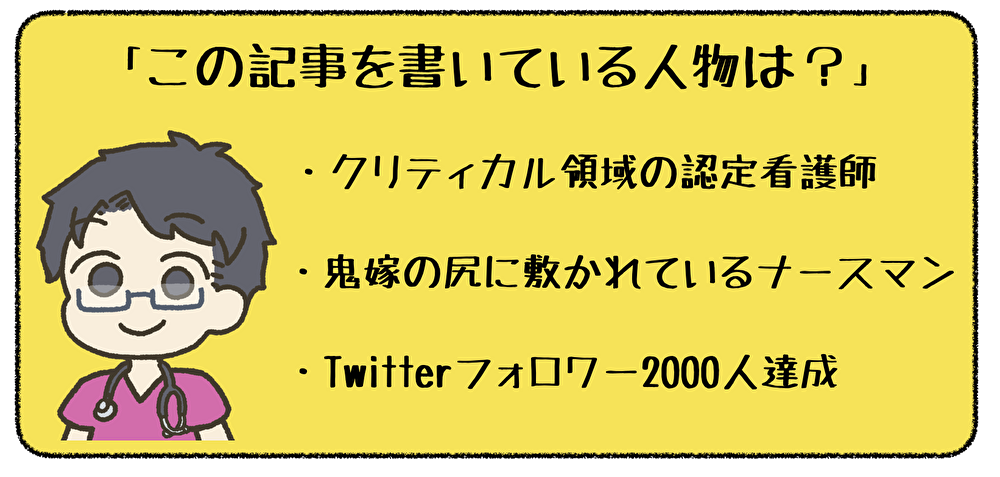

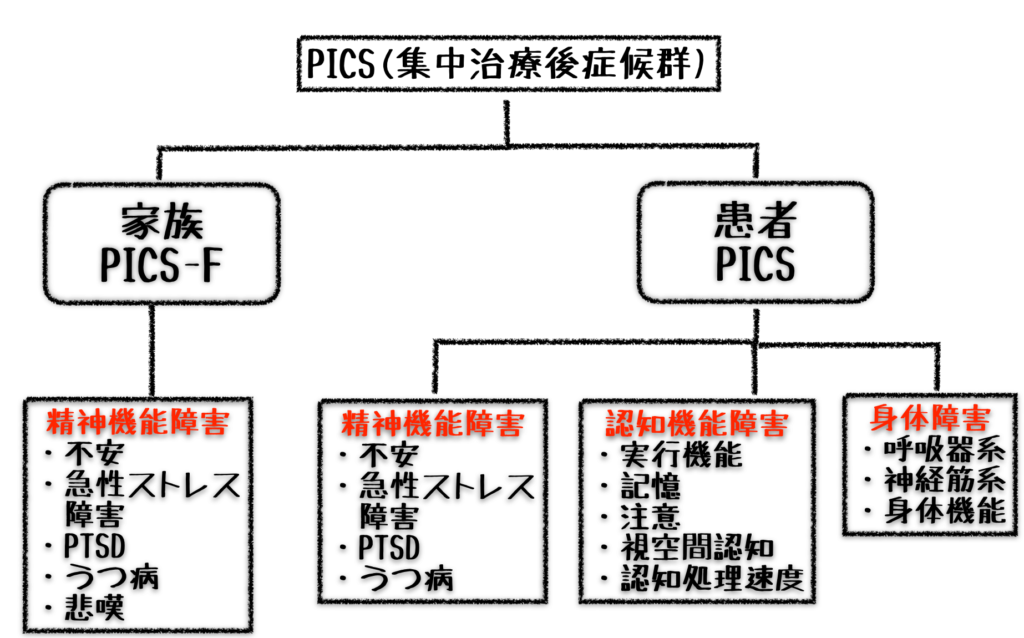

PICS(集中治療後症候群)とは?

ICU在室中やICU退室後、さらには退院後に起こる身体機能障害・認知機能障害・精神機能障害のことを言います。また、患者のみだけではなくその家族の精神障害も引き起こします。

えぇっ!!

ICU入室中や退室後はわかるけど、

退院後にも及ぶの!?

その通り、、、。

だから、なかなか介入することが難しくて、

気がついたら患者さんのQOLが低下していることが

あるんだ、、、。

それは大変、、、。

じゃあ、一体どんな障害が起こるの?

PICS(集中治療後症候群)は

患者には

・身体機能障害

・認知機能障害

・精神機能障害

の障害が起こり、

家族にはPICS-Fとして

・精神機能障害

が起こるとされているんだ!

PICSの発症タイミングは、

・ICU在室中

・ICU退室後

・退院後

になります。

ICUでは発症していなかった場合でも、ICU退室後や退院後に発症している可能性もあります。そのため、病棟看護師や在宅で関わる看護師や介護士の方々に是非知っていただきたいのがこのPICSというものです。

ここからは、それぞれの機能障害について説明していきます。

身体機能障害

・呼吸器系

・神経筋系

・身体機能

人工呼吸器を装着するような呼吸不全の患者さんが、人工呼吸器を離脱できたとしても、肺機能障害が残る可能性があります。

また、急性呼吸促迫症候群(ARDS)の患者さんでは、5年経過しても6分間歩行距離が低下していると言われています。

重症肺炎、敗血症や外傷など様々な疾患が原因としてなる重度の呼吸不全の総称です。

急激に発症し、予後は極めて悪いとされています。

呼吸器系以外においても、急激な筋力低下によりADL低下を引き起こすことがあるとされています。

えっ、、、。

近くのコンビニに買い物にも

行けなくなる可能性があるの?

可能性はあるね。

行けたとしても呼吸苦が出たり、、、。

間違いなくQOLは低下する可能性が高いね。

また筋力低下においてはICU-AWという言葉もあるね。

ICU入室後に発症する急性の左右対称性の四肢筋力低下を呈する症候群で

びまん性筋力低下症候群の総称です。

呼吸苦や筋力低下、、、。

大好きな大福も買いに行けないじゃない!!

まぁ、、、。

大福は置いといても、

患者さんのQOLが低下するこは間違いないね。

自宅退院できても、訪問看護や訪問リハが必要になる

患者さんは多いかもしれないね。

認知機能障害

・実行機能

・記憶

・注意

・視空間認知

・認知処理速度

認知機能障害においては、ICU退室患者の30〜80%に発症するとされています。

また、ICU入室された患者に下記のリスク因子があると、認知機能障害発症リスクが高くなるとされています。

<認知機能障害発症のリスク因子>

・高齢者

・急性疾患

・深い鎮静

・低血糖/高血糖

・長期のICU滞在

・騒音

・不眠などなど

高齢者がリスク因子とか、、、

かなりの患者さんがリスク因子じゃん!!

おっしゃる通り、、、。

多くの方が認知機能障害発症の

リスクを抱えているんだ、、、。

ICU看護師としては、

いかに患者さんの療養環境を整えて

リスク因子を排除することができるかが大切ね。

素晴らしい!!

その通りだね!!

また、

多くの患者さんが認知機能障害発症の可能性を秘めて、ICUを退室し一般病棟へ転棟や在宅へ退院されます。

この事を知っていただけている病棟看護師や在宅看護師の方がいれば、多くの患者さんが救われます。

皆様の頭の片隅に覚えていていただければ幸いです。

キャン子はお団子ヘアーで

水色のスクラブ着ている可愛い女の子って

知ってれば、

病院内でも気付きやすい!

と同じ意味でしょ!?

うん、、、。

その例えでいいかは置いといて、、、

「知識を知ってて患者さんを看るのと、知識を知らなくて患者さんを看るの」では気づける確率が違うって事ね、、、。

精神機能障害

・不安

・急性ストレス障害

・PTSD

・うつ病

精神機能障害には、上記のようなものがあります。

この精神機能障害は、

重症患者のうち、70%は不安に苦しみ、30%はうつ病に、10〜50%はPTSDを発症すると言われている。

死の危機に直面した際に、その体験が自分の意思に反してフラッシュバックしたり、悪夢をみることが続き不安や緊張が高まるなど様々な症状がでる状態。

怖〜い、、、。

そんなに多くの患者さんが、

多くの悩みを抱えながら退院されるんだ。

そうなんだ、、、。

重症患者さんの多くは、

病気は治っても、悩みを抱え、

それがQOL低下を招く可能性もあるんだ、、、。

キャンタマはICU退室後の患者さんを訪問した症例を紹介します。

こんな経験をされた患者さんがいたんだ。

これと同様な悪夢を経験した患者さんが結構の割合でいたんだ。

こんな経験したら、退院後も辛いよね、、、。

そんな経験はイヤ、、、。

普段の睡眠ではそんな夢なんてあんまり見ないのに、、、。

ICUって場所は怖いところや、、、。

こういう患者さんには、

PICSに関する情報提供を行って、

1人で抱え込まないようにしてもらう様に説明しているよ。

でも、本当は退院後も患者さんをサポートする様な体制を構築することが大切だと思うんだけど、なかなかできないのが現状で歯痒いね。

PICS-Fとは

・不安

・急性ストレス障害

・PTSD

・うつ病

・悲嘆

PICS-Fとは、患者の家族におこる精神機能障害のことを言います。

生死の間にいる患者さんが、「亡くなるかもしれない」という恐怖心や、度重なる代理意思決定に伴う精神的負担など、家族も多くの心理的・精神的苦痛を強いられ、10〜75%の方が苦しんでいるとされています。

治療の対象は患者だけでなく、

家族も対象になるのね!!

そうだね!!

集中治療室って所は、「家族の負担も大きい」という特徴があるね。

そして、最近はコロナ禍による影響でこのPICS-Fの発症リスクは高いとキャンタマは思います。

コロナ禍による影響

基本的に面会禁止

コロナ禍において、基本的にどの病院も面会が基本的に禁止となっている事が多いと思います。面会が禁止になると

・患者のそばにいたいのにいれない

・患者がどういう状況かわからない

・家族が患者のケアに参加できないなどなど

これにより、家族におけるPICS-Fの発症リスクは高くなることが予測されます。

確かに、

面会がなくなると家族は患者さんのそばにいれないよね、、、。

私が家族の立場だったら、精神的に辛いかも、、、。

当院でも、

コロナ病床などでは、iPadなどを利用して面会を行っているけど、

ICUではそこまで行っていないのが現状です、、、。

コロナ禍だからこそ、

家族のサポートはより気をつけて行う必要があるね。

PICS、PICS-Fを知ってもらうことが大切!!

PICS、PICS-Fは近年様々な研究がされ、多くのことがわかってきました。

ただし、まだまだ病棟看護師の皆様や退院後の患者をサポートしていただく医療従事者の方々の認知度は低いと思われます。

大切なことは、

PICS、PICS-Fを知ってもらうこと!

クリティカルケア領域の看護師が知っていて予防法を行っても、発症するのは、ICU退室後や退院後になります。

知らないうちに発症し、患者やその家族のQOLを低下させます。

そうだよね、、、。

知ってないと気付くことができないもんね。

キャンタマはこれに対してどうしてるの?

キャンタマはこんな取り組みを行っているよ!

・ICU退室後に患者訪問し、PICS/PICS-Fの情報提供

・ICU入室時に家族にPICS/PICS-Fの情報紙を配布

本当は、

退院後の訪問等が1番効果的かなと思うけど、、、。

確かに!

じゃあわかってんならやりなさいよ!

それはそうなんだけど、、、

でも、、、

診療報酬も付かなし、、、

看護部を納得させる手段を考え中です、、、。

まとめ

今回は、PICS、PICS-Fについてご紹介いたしました。

これが厄介なのは、発症するのがICU退室後や退院後ということ、、、。

知らず知らずのうちに発症し、患者や家族のQOL低下を招きます。

だからこそ、病棟看護師や退院後をサポートされる医療従事者の方々にぜひご紹介したい内容を情報提供させていただきました。

もっと詳しく知りたい方やなどいらっしゃいましたら、コメントやtwitterのDMにてご質問していただけましたらお答えいたします。

また、

多くの方にこのPICS/PICSーFを知っていただきたいので、

よかったら下記のシェアボタンで拡散していただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。